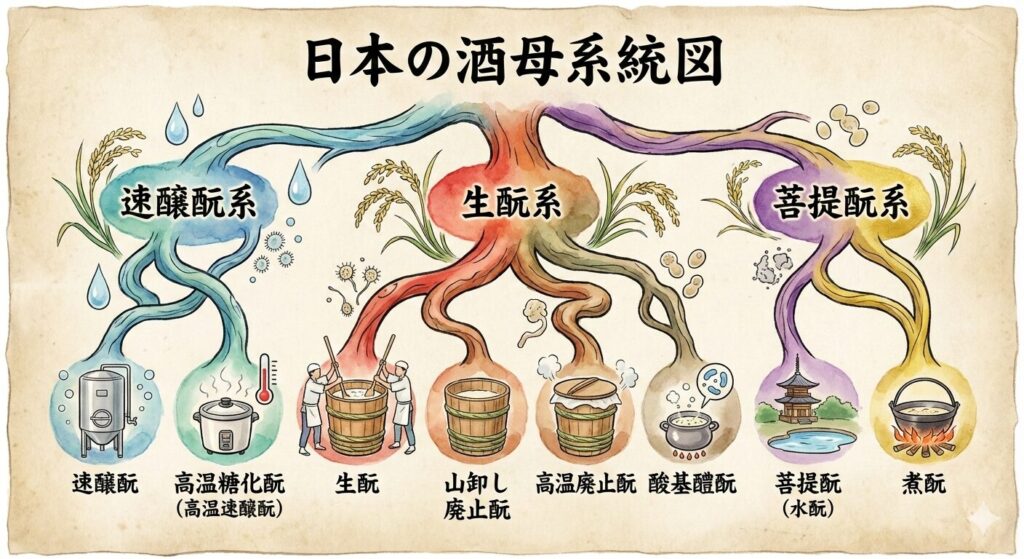

ポン酒を買う時に目に入る単語で、酒母造りの違いがわかる代表的なものは「生酛」ではないかと思います。「酒母」=「酛」と覚えとけばもう完璧です!次に挙げるのは代表的な酛です。

酒母造り??という人は日本酒の造り方の記事をご覧ください。

- 速醸酛:現在1番メジャーな造り方

- 生酛:昔ながらの造り方

- 山卸廃止酛:「山卸し」作業をしない造り方

これらは単なるスペックの違いではなく、「どうやってその味を作ったか?」という、蔵元の熱いメッセージです。

速醸酛

一般には1番馴染みの無いこの単語。なぜなら現在主流の造り方のため、ポン酒のラベルに「速醸酛」と記載される事が無いために知らないだけで、今では「速醸酛」の日本酒を呑んでいる人が、他の造り方のものより圧倒的に多いのではないでしょうか。一番身近な造り方を知らない事実…

では速醸酛とは何ぞやと言うと、乳酸を添加してアルコール発酵を促し、効率よく安定的に酒母を育成する方法で、期間も一番短く2週間ほどです。コスパが一番良いのでしょう。また、生酛と比べると淡麗のお酒に仕上がる傾向があります。

生酛

ポン酒のラベルでは一番見かける単語ではなかろうか。酒母造りの中では一番古く、速醸酛が現れるまでは、生酛が1番メジャーでした。

速醸酛では乳酸を添加してましたが、生酛造りでは空気中の乳酸菌から自然に乳酸を培養するため約1カ月ほど時間がかかります。米、米麹、水を混ぜて液体状になるまですり潰す「山卸し」(「酛摺り」とも言う)という作業を行いアルコール発酵を促します。

山卸廃止酛(山廃)

ポン酒のラベルには「山卸廃止酛」と書いてあるのは見たことありません!だがしかし、この単語、長いためラベルには「山廃」と記載されています。ここで「あ!見たことある」となるのではないかと思います。生酛と同様に空気中の乳酸菌から自然に乳酸を培養する方法です。

この造り方は文字通り生酛で行う作業「山卸し」を「廃止」しているという事です。山卸しで重要なことは米を溶かすことですが、研究や技術革新が進み、山卸ししなくとも麹から溶け出した酵素で米が溶けることが分かりました。またこの山卸しなる作業は日本酒造りで一番の重労働で、寝ずに手で米や米麹をすり潰す作業です。そりゃ廃止したくなるわな。

じゃあ、なんでどの蔵元も山廃にしないの?となりますが、その点については蔵元の実績、信念、好みなどいろいろな要素が絡み合ってきます。

山卸しはで成分が均一になり、より良い日本酒を造れると考える蔵もあれば、酒母内に環境変化により味わいや香り影響するという蔵もあります。

他にもいろいろな造り方があるよ。

速醸酛なのですが「高温で」というのがキーポイントです。これには普通の速醸酛と比較してメリットが3つあります。

糖化が短くなり酒母を短期間で製造できる点、野生酵母や雑菌を殺菌できる点と熱に弱い麹の酵素を破壊せず効率よく糖化できる点です。しかしデメリットもあります。設備が不十分な場合は活性の低い酒母になる可能性がある、殺菌が十分でない場合に活性の低い酒母となる事などがあげられます。

明治時代に速醸酛と同じ頃に考案された珍しい製法と言われています。

一般的な酒母よりも仕込み水を多く使い、液体を薄い状態にして酵母を育てる点が特徴です。これにより温度管理を容易にしようと試みられましたが、より効率的な速醸酛の普及により姿を消しました。今ではほとんど見ることのない、まさに幻の酒母と言えるかもしれませんね。

秋田流生酛は、伝統的な生酛造りを合理的に進化させた製法と言われています。最大の特徴は、手作業で行う重労働の「山卸(米摺り)」を、電動ドリル等の機械で行う点です。

これにより生酛らしいコクと、雑味のない綺麗な酒質を両立させています。「太平山」で有名な小玉醸造が確立した、まさに伝統と革新のハイブリッドな味わいはぜひ試してみたいですね。

木戸泉酒造独自の酒母造りで有名です。「長期間保存してもヘタらない酒造り」という事で、古酒・熟成酒に力を入れている蔵元です。

高温糖化する事に関しては速醸酛と同じです。半世紀以上前に長期熟成酒の製造に成功以来、現在5代目で現在も時を飛び越えるポン酒を醸しています。

明治から伝わっている生酛造りの一種で、高温糖化した蒸米に乳酸菌を加え発酵を促します。乳酸菌にも色々な種類があり、どの乳酸菌にするかによって出来上がる味わいが違います。

平安時代や室町時代の文献に見られる非常に古い製法です。菩提酛もこの一種に近い考え方を持ちます。

酒母の材料の一部(米と水)を先に乳酸発酵させて「そやし水」を作り、それを一度加熱(煮る)して殺菌し、その後に麹や掛米を加える手法などを指します。

菩提酛(水酛)は日本最古の酒母と言われています。速醸酛や生酛と違う点は、そやし水と言われる乳酸酸性水をあらかじめ造り、仕込みに用いる点です。

また、この造り方は一時消失していましたが、近年の研究によって、奈良県と岡山県で復活を果たしました。菩提酛って書いてあるのを見たら呑んでみたくなっちゃいますね